朱元璋对文化艺术的态度和成就是明朝建立初期的一个重要方面。作为一个自幼丧父、流离失所的农民出身的人,朱元璋在成为皇帝之前一直没有机会接触到高级文化教育。他篡夺了大明帝国的宝座后,对于如何塑造自己形象并巩固自己的统治地位产生了深刻的认识。

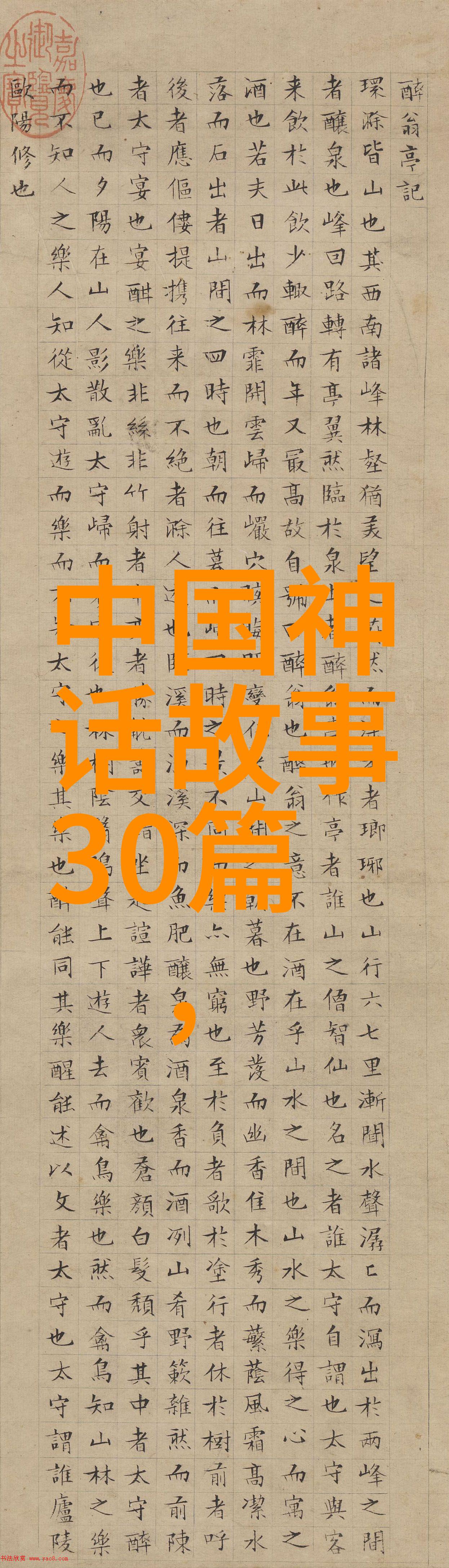

首先,朱元璋非常重视书写和印刷事业。在他统治期间,他不仅鼓励书籍的出版,而且还推行了一系列措施来促进知识分子的发展。这包括减轻税收、提供奖金以及设立考试制度以选拔人才,这些都有助于提高文人的社会地位,并且使得他们能够更好地服务于国家。

其次,朱元璋也对文学创作给予了很大的支持。他本人虽然不擅长文学,但他却非常欣赏那些能为他歌功颂德、表达其政治理念的人物。例如,他曾经任命周密为翰林学士,因为周密能够撰写符合他的政治主张的小说,如《三国志演义》。这种提拔既体现了朱元璋对于文化活动的大力支持,也反映出了他的意识形态控制欲望。

再者,朱元璋对于建筑艺术也有着浓厚兴趣。为了彰显自己的权威和富足,他下令修建许多宏伟建筑,如紫禁城中的太庙、大内宫等。这些建筑不仅体现了当时中国建筑技术的精湛,还凸显了明朝中央集权制度下的强大经济实力。

然而,这种重视与赞赏并非一无是处。在历史研究中,有观点认为这些政策实际上是在加强中央集权,使得地方势力的独立性受到限制。此外,由于缺乏广泛而平衡的地产管理政策,大量人口被迫从农业转移到城市,从而导致人口集中带来的问题,如饥饿、疾病和犯罪率上升等。

此外,在艺术领域内,虽然清华大学教授赵景深曾指出“永乐之变”(即从洪武到永乐年间)是一个“文化转型”的过程,但同时这也意味着一种严格控制的手法在其中起到了作用。在这个过程中,一些传统艺术形式如戏剧开始受到了限制,以适应皇室及其官员们喜好的新风尚。而这种过度控制可能会抑制创新,为后来的衰落埋下伏笔。

总结来说,朱元璋对文化艺术采取了一种多面手策略:通过打击异己和培养忠诚者来维护政权,同时通过投资教育和建设项目来展示其力量与智慧。但这同样显示出他的独裁主义倾向,以及随之而来的负面影响,最终影响到了整个社会结构及个体自由。

标签: 神话故事作文四年级300字左右 、 扑克牌历史人物介绍 、 上古四大妖皇 、 古代神话故事四年级 、 如何自己制作历史人物图片