《出师不利》的典故背后,是怎么样的历史事件和背景呢?

在中国古代的历史文献中,“出师不利”这个成语经常被用来形容某人开始一项任务或行动时,遭遇了失败或困难的情况。这个成语最早可以追溯到宋朝时期的一位著名政治家——司马光。在他的身上,这个成语有着非常深刻的意义。

司马光,字君实,是北宋初年著名的政治家、文学家。他曾担任过宰相,在位期间,他以廉洁自守、坚持正义而闻名遐迩。在他的一生中,最为人称道的是他对待“枢密使”的态度。因为当时的皇帝赵构即位后,对于宦官势力的滥权十分恐惧,因此他决定设立“枢密院”,专门由皇帝亲信控制,以此来限制宦官的权力。

然而,司马光对于这一制度持有严重质疑,他认为这样做只会加剧中央集权,而非真正解决问题。当赵构即位后,便委任司马光为枢密使,但这也是一个陷阱,因为赵构希望借助于这份职务来监视和控制其他大臣。而司马光为了反映自己的观点,不得已接受了这一职务。但是很快就发现自己无法完全执行自己的意志,因为枢密院实际上成了皇帝直接控制的一个机构。

在这样的背景下,当 司马光率领部队去征讨辽国的时候,由于内部矛盾和政策上的误判,最终导致了军事行动失利。这场战役就是所谓的“出师不利”。虽然这种说法现在看起来有点夸张,但它确实在当时社会中传播开来,并成为了一种对司马光政治生涯的一个重要评价。

从这个故事里,我们可以看到,在历史进程中,每个人物都面临着不同的挑战与选择。作为一名政治家,面对复杂多变的情势,要做出正确决策并付诸行动是一个极其艰巨的事情。特别是在那个时代,即便是像 司马光这样的人物,也不能避免受到外界因素影响,从而影响到他的政策执行效果。

当然,“出师不利”也是一种象征性的描述,它体现了当时社会对于士兵们在战争中的胜败情况,以及他们所承受的心理压力。这也反映出了那个时代人们对于战争结果敏感度高以及战斗民族精神强烈的事实。

总之,《水浒传》中的“介休七十二曲”,《金瓶梅》中的女儿教育思想,《史记》中的公子贤政等,都不过是一些表面的描写,而真正能够让我们了解到一个人的真实品格和价值取向,还需要通过深入分析历史文献以及考察具体事件来进行探索。而关于这些细节,我们将继续深入探讨,以揭示更多关于那段古老年代生活方式和人物特性的小秘密。

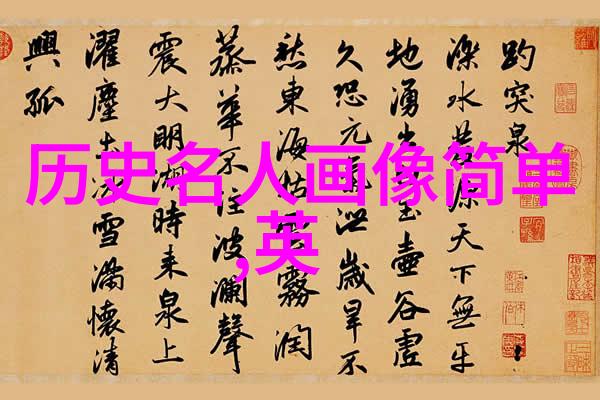

标签: 经典历史故事视频 、 历史名人画像简单 、 英雄人物的故事和资料 、 适合五年级孩子听的历史故事 、 英雄人物和英雄形象